Sedia 'Nandor' di Ikea

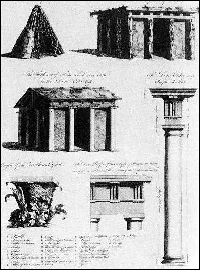

Un'illustrazione da 'Essai sur

l'Architecture' di Laugier

La Nationalgalerie di Berlino

di Mies Van Der Rohe

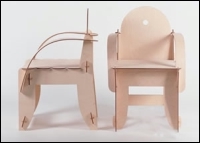

Un esempio di design secondo

Paolo Cogliati,la sedia'Ciclope'

Banner per Sit in Milano 2006

Esterno del Padiglione Francese

alla 10a Mostra Internazionale

d'Architettura di Venezia

Interno del Padiglione Francese

Assonometria per l'allestimento

del Padiglione Francese

24 maggio 2007

DAVIDE VS GOLIA.

La Capanna di Laugier. Ovvero, restringere il campo d’applicazione

della legge umana per salvarne la validità.

di Donato Faruolo

Dall’uomo al mondo, dal

mondo all’uomo attraverso il progetto.

Come si tenta di sopravvivere alla constatazione di vivere dentro qualcosa

che non è se stessi: Modus e Modum, reazione e azione, immanenze

e trascendenze, orizzonti, vincoli e deliri vari di onnipotenza.

Il primo di due articoli speculari su Design e Architettura.

Nandor di Mikael Warnhammar è l’equivalente

in forma di sedia della capanna primitiva di Laugier: per entrambe, individuati

gli obiettivi-problema, l’oggetto-soluzione è sintetizzato

in base a semplici combinazioni di ciò che è offerto dall’ambiente

di origine, distinguendo ogni parte in base agli specifici rapporti che

sussistono tra forma e funzione del componente e caratteristiche dei materiali

impiegati. Quella che per Laugier doveva essere “la natura”,

per Ikea è l’industria. E se l’industria produce rattan

e sbarre di acciaio, basterà lasciare che le sbarre di acciaio

semplicemente sagomate assolvano la funzione di sostenere il peso e mantenere

la foggia, e che il rattan formi la tessitura delle superfici sulle quali

si distribuirà il peso del corpo. Nella capanna di Laugier, allo

stesso modo, i semplici tronchi di legno sostenevano il peso del tetto

mentre le arti della tessitura fornivano l’edificio di superfici

che fungessero da delimitazione tra il qui e l’altrove.

La forma dell’oggetto è la rappresentazione chiara del processo

mentale di comprensione smaliziata e di sfruttamento consapevole dell’ambiente

e si configura come il manifesto di uno spazio circoscritto dell’onnipotenza

umana.

E’ questo l’atteggiamento di Davide con Golia.

Il mondo è un sistema organizzato ed ordinato all’interno

del quale è possibile agire solo fruttando la conoscenza che si

ha del sistema stesso. Non c’è misticismo o mistificazione

che tenga: se l’iniziativa umana sorge dalla necessità di

soddisfare un’esigenza ineluttabile, non c’è ragione

per cui si debba pensare che l’ingegno umano si possa legittimamente

disperdere nel tentativo di soddisfare false istanze che non potranno

avere che false risposte. Ciò che non giustifica di per se stesso

la propria esistenza, rendendo evidente nello stesso atto del manifestarsi

la propria causalità, appena immesso nel sistema-mondo sarà

corroso irrimediabilmente dalla vanità dei propri presupposti e

sarà espulso dal sistema perché riconosciuto come elemento

estraneo.

Se Davide vuole uscirne vivo -e non semplicemente vincitore- farà

bene a non prendere in giro se stesso, perché potrebbe non avere

l’opportunità di imparare da un suo eventuale errore.

Come in natura non esiste nulla che non sia stato passato sotto la revisione

e la verifica della selezione naturale, così il gesto umano non

può resistere e non ha ragione di sussistenza senza essere manifestazione

ineluttabile ed auto-rappresentativa di causalità.

Davide vince su Golia grazie alla propria capacità di interpretare

l’ambiente e farne strumento del proprio intelletto. La sua vittoria

celebra se stessa perché è il tipico caso di storia scritta

dal vincitore: è un mito umano tramandato con i mezzi della comunicazione

umana, una questione di intelletto che rappresenta catarticamente la possibilità

dell’intelletto stesso di avere la meglio sulla brutalità

della forza.

Non è un caso che “i classicismi” architettonici si siano manifestati con maggior compiutezza in periodi di particolare fiducia nella capacità di fare dell’intelletto umano. Ma se tutti i classicismi preindustriali, quelli sintetizzati da Laugier, erano fondati sull’armonia e coerenza di utilizzazione di un modulo-misura come indizio naturale di un ordine superiore, il senso del classicismo industriale si esprime il più delle volte nel tentativo di armonizzare il processo costruttivo dell’architettura con il processo produttivo dell’industria nell’applicazione coerente di un modulo-oggetto (semilavorati industriali, impianti per la produzione di elementi prefabbricati e componenti standardizzati) che porti alla definizione, ancora una volta, di un canone che è esterno all’architettura stessa. L’architettura, in sostanza, quale prima delle arti pratiche, si realizza nel non sovrapporsi all’ambiente che la genera ma nel configurarsi come parte circoscritta del tutto, ingranaggio della macchina del creato, dell’industria o della società in divenire.

Padre e massimo esponente del “classicismo industriale”

dell’architettura è Ludwig Mies Van Der Rohe, che, combinando

profilati standard di produzione industriale, reinventa la colonna classica

con il suo pilastro a croce e, lasciando in evidenza la testa della trave

che si innesta perpendicolarmente sull’architrave, rigenera ex-novo

la funzione di un elemento come il triglifo. Null’altro che chiarezza

del processo di costruzione e adempimento della funzione: l’architettura

ritorna classica, seppur per vie traverse ed in modo quasi inaspettato.

Per resistere alle turbolenze dell’avvicendarsi delle stagioni,

l’uomo sceglie lo spazio riparato della razionalità, dove

non ci sia più nulla da imputare all’uomo-architetto, battezzato

dal peccato originale dell’arbitrarietà del suo agire e consacrato

al pragmatismo della reazione vincolata.

Figli, forse illegittimi e sicuramente inaspettati, di queste istanze

di moralizzazione dell’architettura, sono le moderne teorie e pratiche

di architettura e design bioecologico e le varie esperienze di democratizzazione

dell’abitare, tutte pratiche del pensiero architettonico sempre

più lontane dalla figura dell’architetto-scultore (realizzatore

di opere) e sempre più vicine all’idea dell’architetto-tecnologo

(ideatore di soluzioni) di cui Renzo Piano è il massimo esempio.

Queste sono alcune tra le manifestazioni più eclatanti e significative

degli ultimi anni.

Paolo Cogliati supera l’idea di un’architettura alla ricerca

della sintonia con un’industria fatta di standardizzazione per pezzi

che fungano da modulo-oggetto e arriva a disegnare una casa di pannelli

lignei progettati al computer e tagliati al laser che per essere montati

non necessitino di viti o colle e che, con una serie di pezzi combinati

ad incastro in diverse configurazioni, generino ambienti autonomi con

arredamenti integrati. Il design, in questo caso, è puro manifesto

di architettura “digitale” e responsabile, dove l’incastro

(anche vistoso) tra due pezzi diversi ha dignità di permanenza

per il fatto di essere irrimediabilmente connesso alla scelta ideologica

di versatilità ed ecologia tesa ad evitare prodotti chimici, sprechi

o impiego di parti metalliche.

Adriana Labella, a partire da un’unica lastra di legno di dimensioni

standard, traccia mediante il disegno digitale le parti di un oggetto

tridimensionale da arredamento che possa essere facilmente assemblato

e che non generi prodotti di scarto. Se il design tradizionalmente inteso

è scelta arbitraria tra una delle infinite possibilità disponibili

di risolvere il problema, usare come discrimine il criterio dell’economia

e dell’ecologia rende “etico” il prodotto che ha così

maggiori possibilità di resistere con forze proprie nel sistema-mondo.

Le performance di design alternativo al SITinMilano del 2006, con la realizzazione

delle Cadegre, opere di eco-design ottenute dall’assemblaggio di

bancali di risulta, dimostrano come si possa superare addirittura l’idea

che il design debba avvalersi e allearsi preventivamente con l’industria,

disconoscendone il ruolo “ordinatore” e puntando il dito sui

fallimenti di una concezione antiquata del rapporto tra uomo e ambiente,

in una specie di regime d’emergenza in cui la questione formale

reale non può che essere solo una lettura a posteriori della stessa

questione morale di riduzione dell’impatto.

Il padiglione francese per la 10. Mostra Internazionale di Architettura

alla Biennale di Venezia è invaso da un’architettura iper-democratica

in metastasi costituita di pezzi tubolari d’acciaio, giunti fissi

e piattaforme da impalcatura. La compostezza classica dell’edificio

è attaccata da ponteggi che generano qua e là, nella tridimensionalità

dello stanzone, cellule abitabili che penetrano e reinterpretano con la

cinica, dirompente ironia della vita ogni spazio esistente e ne creano

di nuovi, con cuccette, scale, salotti, cucine, ponti sospesi e torri

svettanti sulla laguna fornite di amaca sulla cima. L’estetica dell’architettura

coincide con la ragione pratica del proprio esserci. Il progetto si vaporizza

nei mille rivoli del divenire: ognuno può agire sul manufatto architettonico

perché esso non ha una dignità che sussista al di sopra

delle cose e la figura dell’architetto-santone muore annegata nella

ficcante accusa di narcisismo onanista mossagli contro dall’irriverenza

del vivere reale.

Se non bastasse tutto ciò a configurare l’esperienza giocosa

del padiglione francese come la più assurdamente ragionevole tra

le proposte in biennale, basterà leggere il titolo dato a questa

improbabile macchina da vita e da vivere per comprendere quanto “corrosivo”

possa rivelarsi un esperimento simile per la sacralità di molte

archistar del momento: “Le pur plaisir d’exister”. Vale

a dire, il fatto che l’architetto viva di architettura non è

sufficiente a spiegare perché spesso ci si dimentichi che, da parte

sua, l’architettura non viva per altro che per essere vissuta.